本当の腸活とは「消化・吸収・代謝力」を高めること!その方法について、ボタラボ顧問Dr. の西脇先生に伺いました。

腸内環境の乱れは万病の元。腸が悪くなると免疫力が低下し、感染症などの病気にかかりやすくなります。また、リウマチや神経発達症、うつ病、花粉症なども、腸内環境の乱れが炎症を引き起こし、症状を悪化させるといわれています。

理想的な腸内環境は善玉菌が優勢で、悪玉菌が少ない状態。ただ、善玉菌が多ければいいわけではなく、菌の数すなわち多様性が大切です。そのためには多くの食材を食べることです。

「腸を整えるためにヨーグルトを食べましょう」と栄養指導されることがありますが、ヨーグルトは万人に合うわけではありません。含まれる乳酸菌が自分に合っているか、しばらく食べて体調が良くなるかどうか見極めることが大切です。

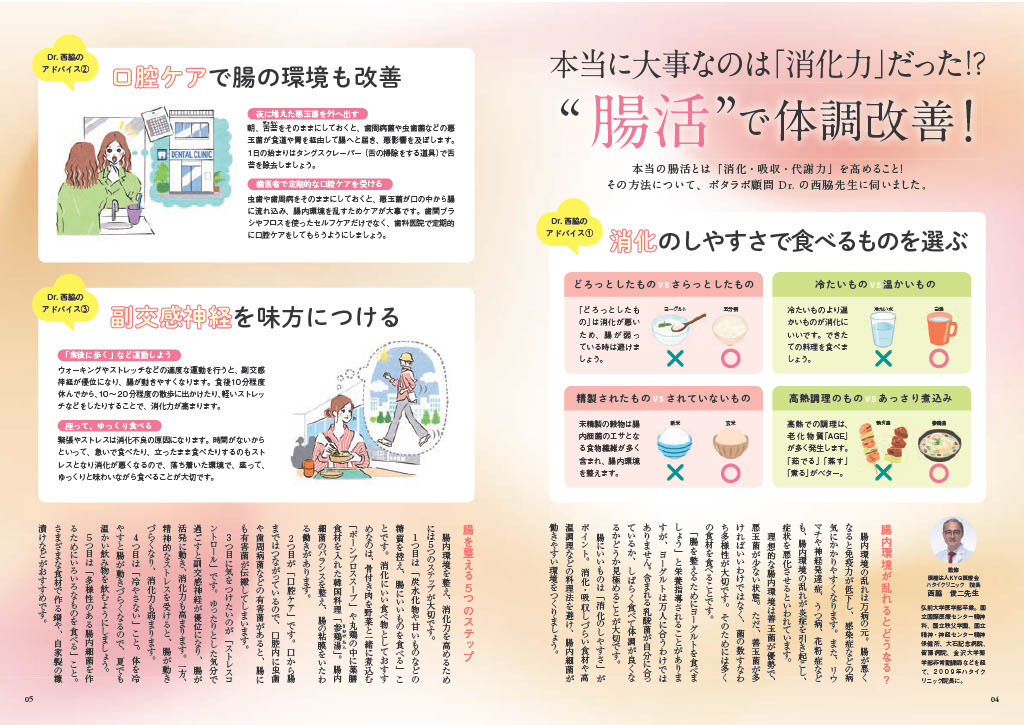

腸にいいものは「消化のしやすさ」がポイント。消化・吸収しづらい食材や高温調理などの料理法を避け、腸内細菌が働きやすい環境をつくりましょう。

腸内環境を整え、消化力を高めるためには5つのステップが大切です。

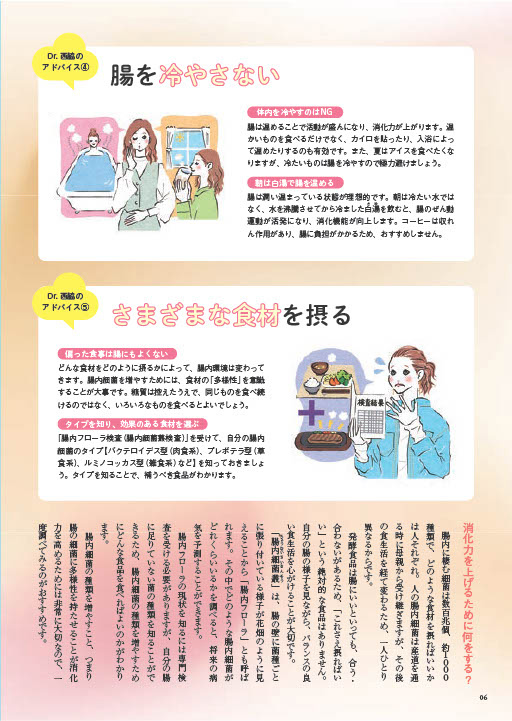

1つ目は「炭水化物や甘いものなどの糖質を控え、腸にいいものを食べる」ことです。消化にいい食べ物としておすすめなのは、骨付き肉を野菜と一緒に煮込む「ボーンブロススープ」や丸鶏の中に薬膳食材を入れた韓国料理「参さ むげたん鶏湯」。腸内細菌のバランスを整え、腸の粘膜をいたわる働きがあります。2つ目が「口腔ケア」です。口から腸まではつながっているので、口腔内に虫歯や歯周病菌などの有害菌があると、腸にも有害菌が伝搬してしまいます。3つ目に気をつけたいのが「ストレスコントロール」です。ゆったりとした気分で過ごすと副交感神経が優位になり、腸が活発に動き、消化力も高まります。一方、精神的なストレスを受けると、腸が動きづらくなり、消化力も弱まります。4つ目は「冷やさない」こと。体を冷やすと腸が動きづらくなるので、夏でも温かい飲み物を飲むようにしましょう。

5つ目は「多様性のある腸内細菌を作るためにいろいろなものを食べる」こと。さまざまな食材で作る鍋や、自家製の糠漬けなどがおすすめです。

腸内に棲む細菌は数百兆個、約1000種類で、どのような食材を摂ればいいかは人それぞれ。人の腸内細菌は産道を通る時に母親から受け継ぎますが、その後の食生活を経て変わるため、一人ひとり異なるからです。

発酵食品は腸にいいといっても、合う・合わないがあるため、「これさえ摂ればいい」という絶対的な食品はありません。自分の腸の様子を見ながら、バランスの良い食生活を心がけることが大切です。

「腸ちょう内な い細さ い菌きん叢そう」は、腸の壁に菌種ごとに張り付いている様子が花畑のように見えることから「腸内フローラ」とも呼ばれます。その中でどのような腸内細菌がどれくらいいるかを調べると、将来の病気を予測することができます。

腸内フローラの現状を知るには専門検査を受ける必要がありますが、自分の腸に足りていない菌の種類を知ることができるため、腸内細菌の種類を増やすためにどんな食品を食べればよいのかがわかります。

腸内細菌の種類を増やすこと、つまり腸の細菌に多様性を持たせることが消化力を高めるためには非常に大切なので、一度調べてみるのがおすすめです。